活動レポート

大駱駝艦 田村一行 舞踏ワークショップ・オーディションワークショップ

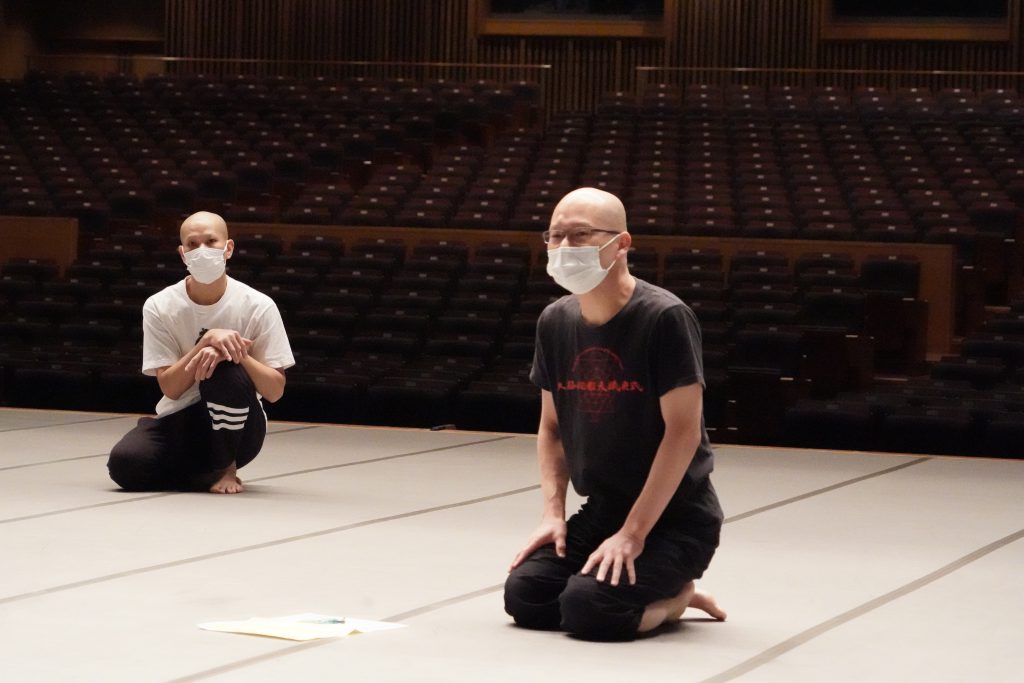

世界的舞踏カンパニー大駱駝艦の舞踏家・田村一行さんは、12月18日(日)に希望ホール大ホールで、舞踏公演を予定しています。今回はその関連企画として10月28日に舞踏体験ワークショップ、また翌日29日には12月の公演に出演する市民のオーディションワークショップを実施しました。二日間のワークショップは、田村一行さんから講師を務めていただき、アシスタントとして同じく大駱駝艦の小田直哉さん、阿蘇尊さんから参加していただきました。

【10月28日/舞踏ワークショップ】

28日の舞踏体験ワークショップには、10代から70代と幅広い年齢層の方が参加。この企画に魅かれて初めて舞踏にふれるという人が多い一方、何年も前からの大駱駝艦ファン、舞踏ファンという人もいらっしゃいました。

終了後、参加者からは

「自分の身体の状態を感じることができました。外部の要因によって自分があり、動かされる感覚が楽しかった」

「初めて舞踏を体験して、脱力や関節の動かし方などとてもいい刺激になりました。身体の捉え方(水)が興味深かった」

「今まで体験したことのないことばかりで、とても有意義な時間だった。舞踏というジャンルを知ることができて良かった」という声が聞かれました。

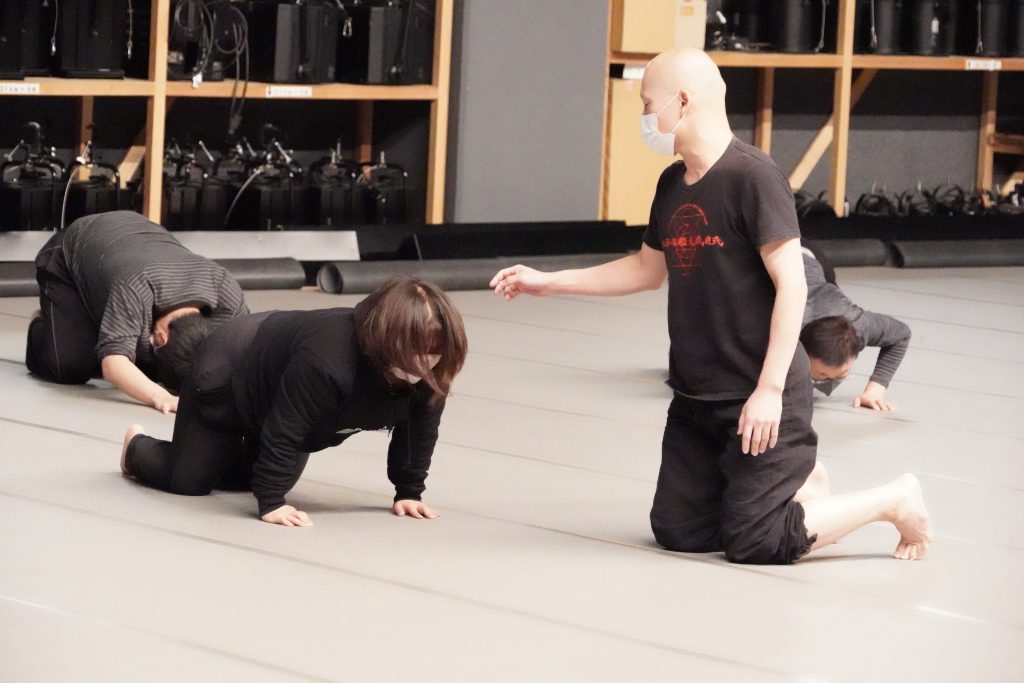

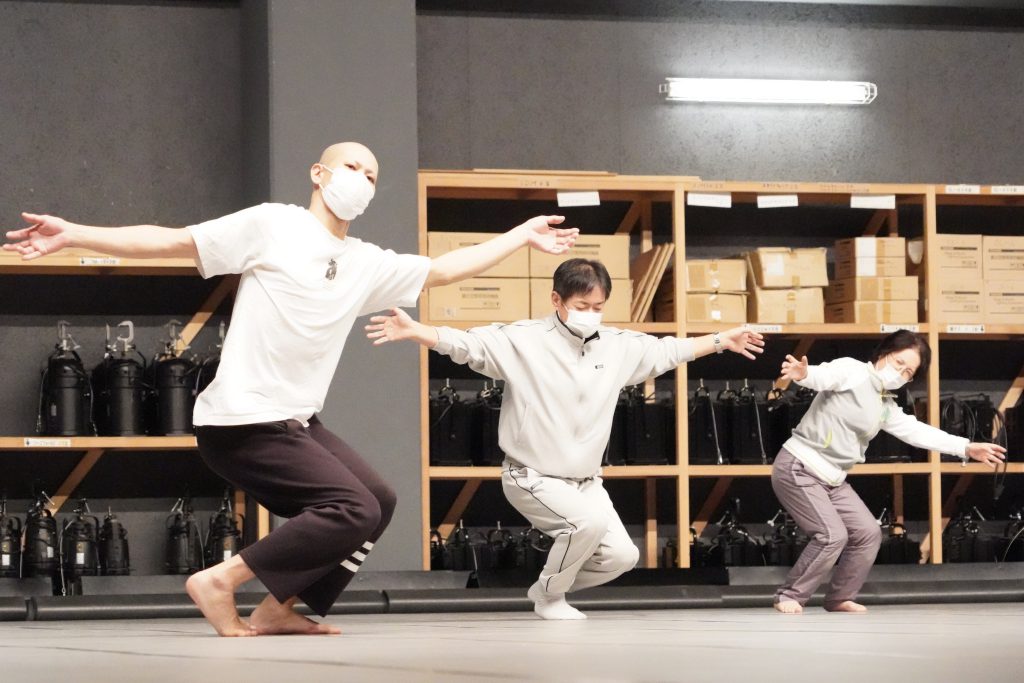

【10月29日/オーディションワークショップ】

翌29日は、12月公演の市民出演者のための、オーディションワークショップを開催。舞踏やバレエの経験者、シンガーソングライター、アマチュア劇団員、長年の大駱駝艦ファンなど、多様な参加者9名が集まり、中には車で2時間弱かかる遠方から足を運んでくれた人もいました。開始前から大駱駝艦さんとの公演とクリエーションを楽しみにする声が聞こえ、会場は熱気にあふれました

終了後のアンケートには、参加者から、

「イメージの大切さをより感じられました。公演に向けて気持ちが高まりました。いろいろな人と作品創りに携わることができて楽しみです」

「肉体表現の素晴らしさを感じた」

「芸術というものがもっと自由な発想でいいんだと、固定観念が解けていくような感覚でした。物事の捉え方、価値観など深く影響を受けた気がします」

という感想が寄せられました。

大駱駝艦の皆さんと参加者の間に絆が生まれ、公演に向けて、大きく期待の膨らむワークショップとなりました。