活動レポート

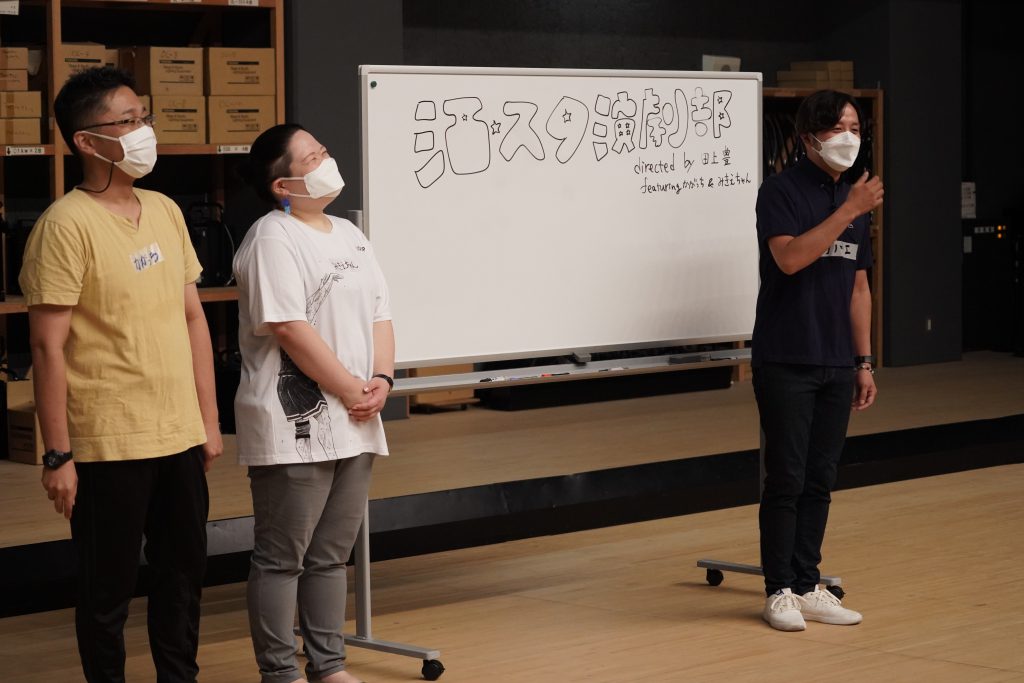

酒☆スタ 演劇部~ハイスクールメモリーズ

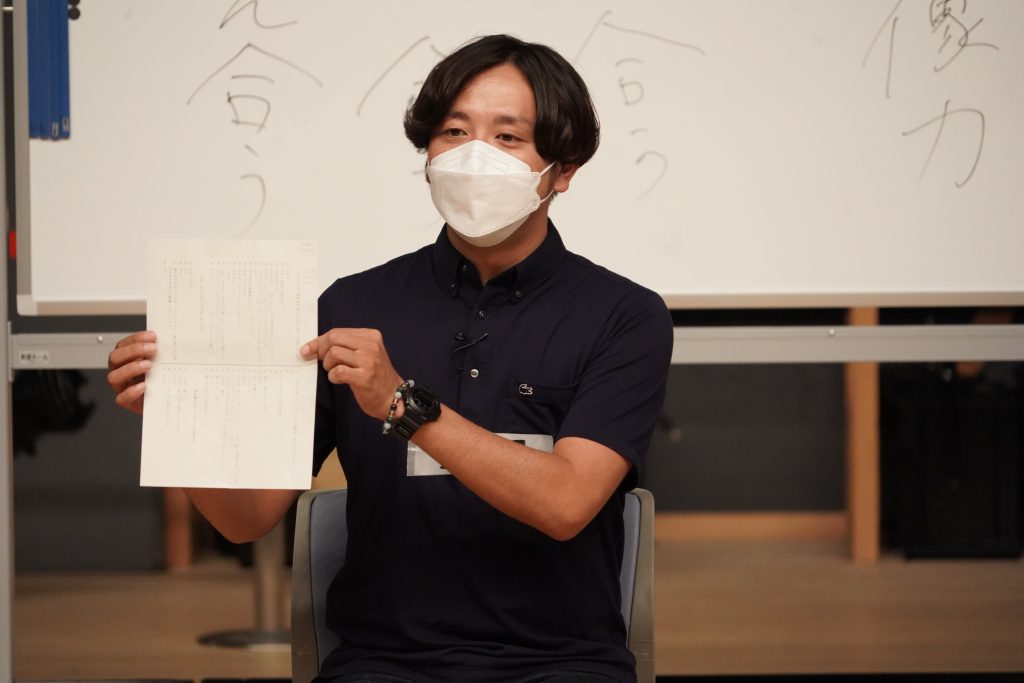

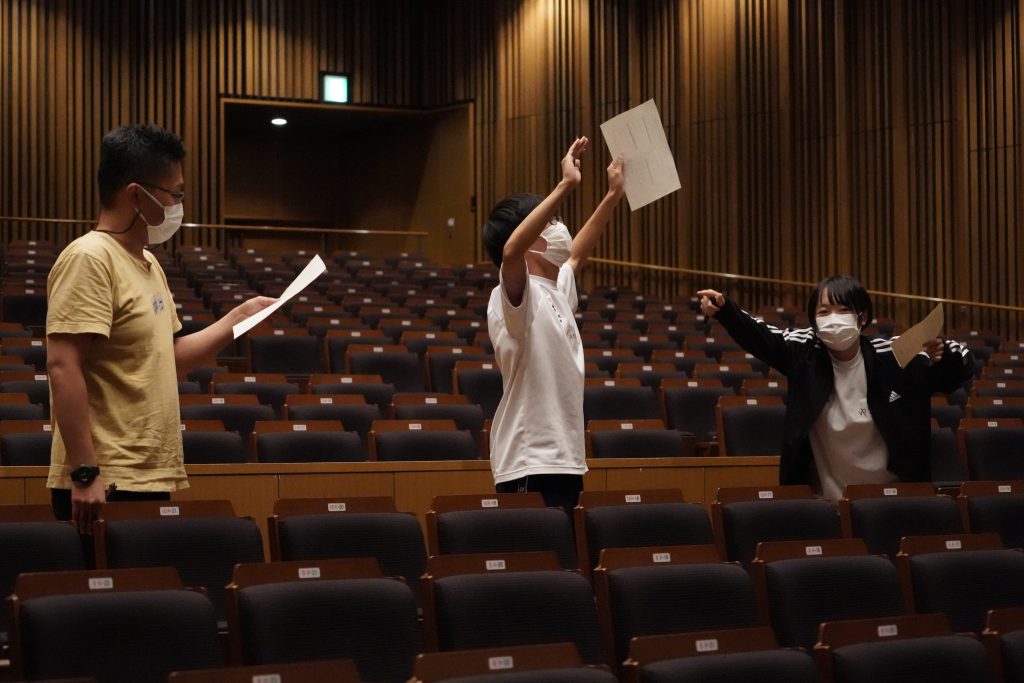

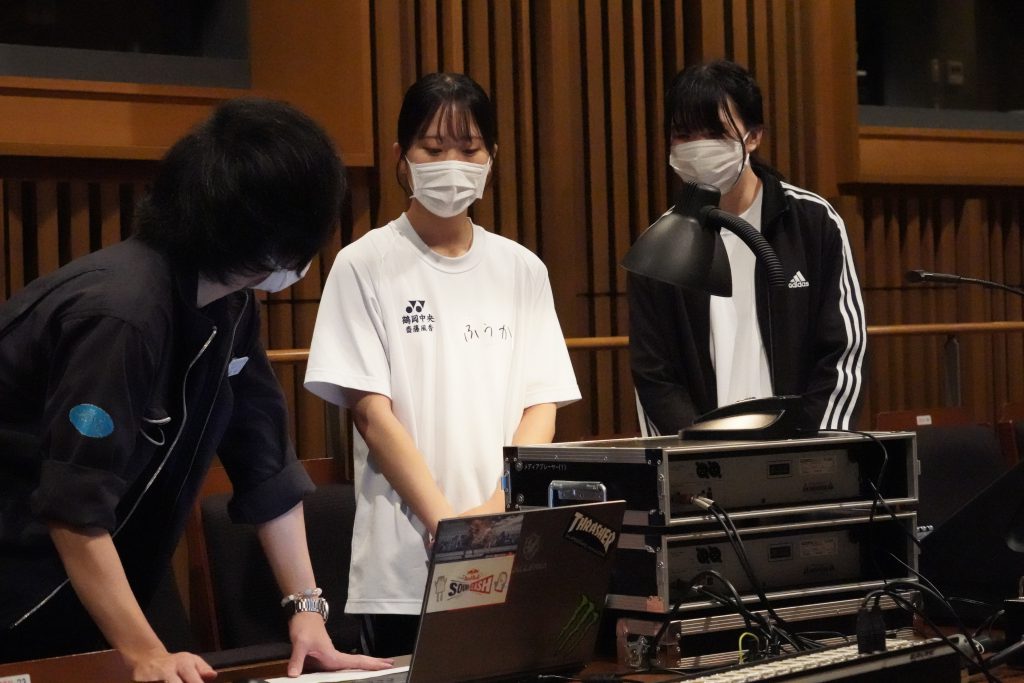

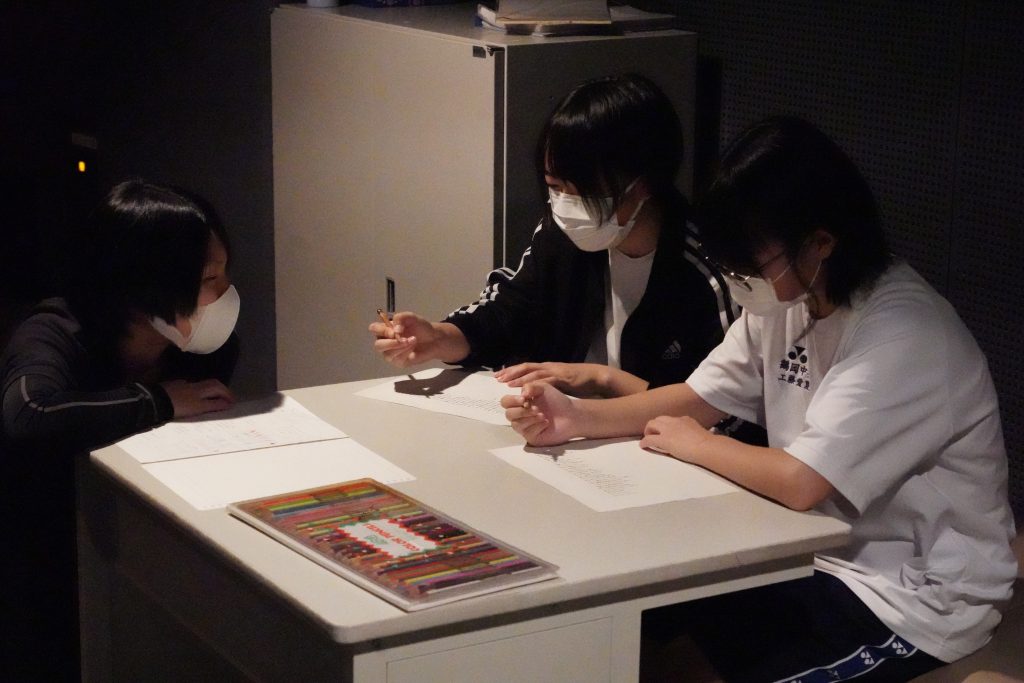

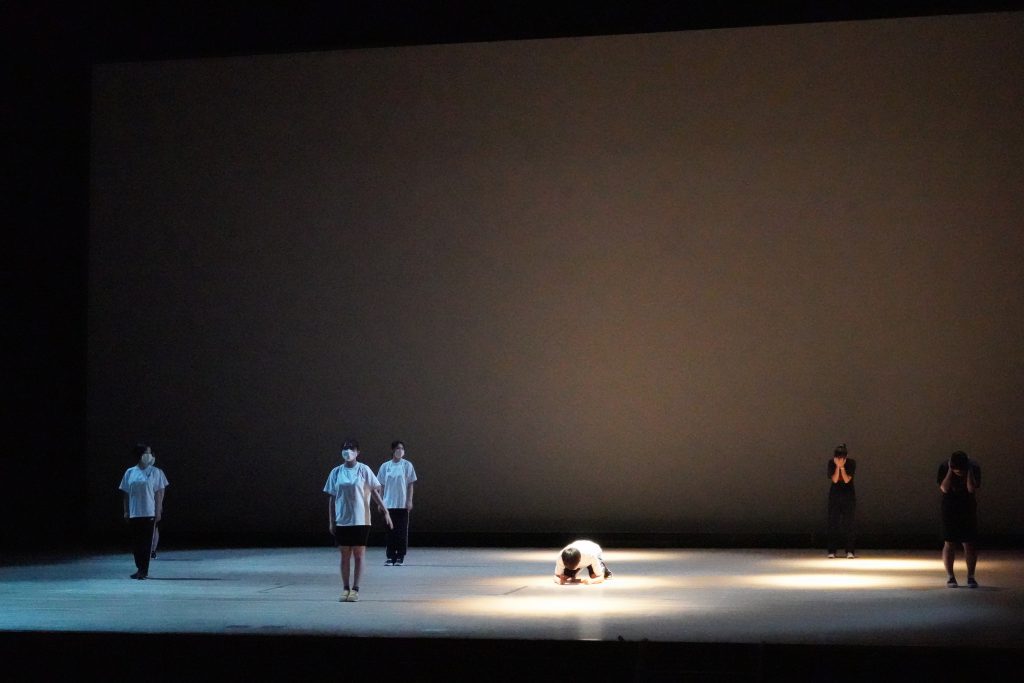

講師に田上豊さん(劇作家・演出家・田上パル主宰)、アシスタントとして田中美希恵さん(俳優)、加賀田浩二さん(岡山芸術創造劇場事業チーフ)を迎え、地域で活動する高等学校演劇部向けのワークショップ「酒☆スタ 演劇部~ハイスクールメモリーズ」を実施しました。「酒☆スタ 演劇部~ハイスクールメモリーズ」は、プロの演出家、他校演劇部生徒、ホールスタッフとの新たな交流の創出、新たな活動のきっかけ作りを目的として、庄内地域(酒田市・鶴岡市他3町)で活動する3高等学校(山形県立酒田東高等学校・山形県立酒田西高等学校・山形県立鶴岡中央高等学校)の演劇部員を対象に、2日間計8時間のプログラムでワークショップを行ったものです。