活動レポート

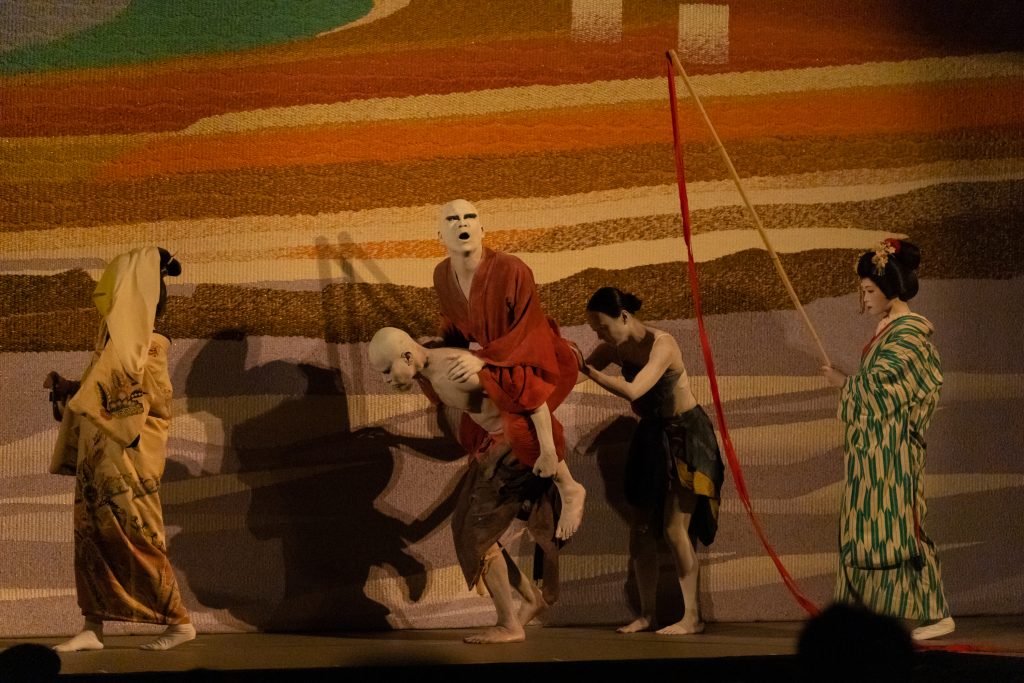

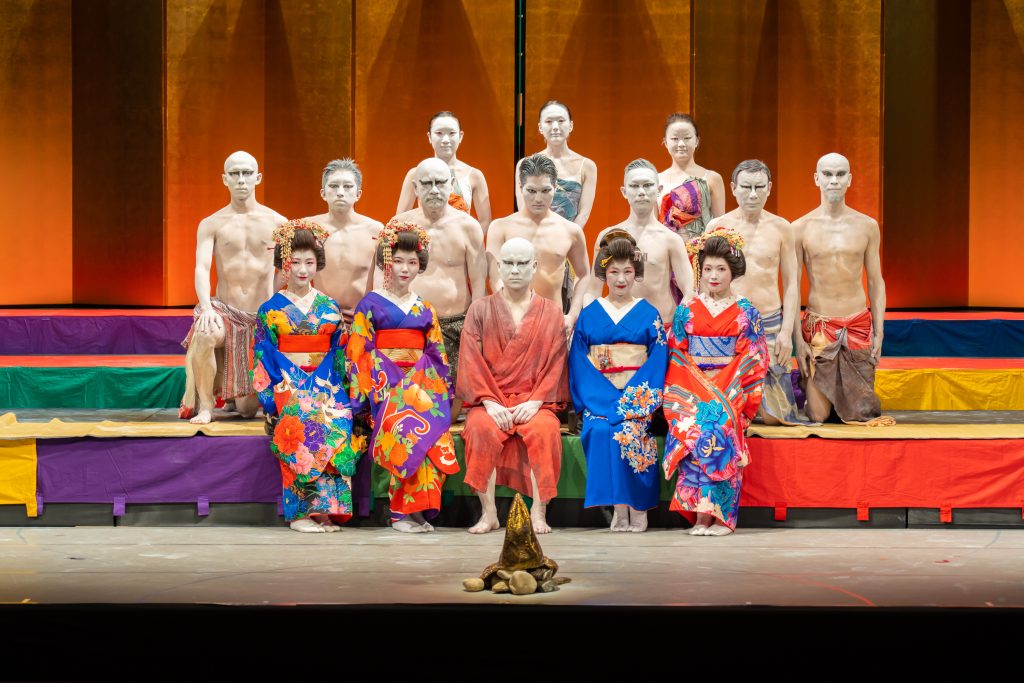

大駱駝艦 田村一行 舞踏公演 舞踏酒田風土記 幽玄の論理

クリエーション

2022年12月12日(月)~17日(土)

希望ホール大ホール・小ホール

12月18日開催の『大駱駝艦田村一行舞踏公演 舞踏酒田風土記 幽玄の論理』に向けて、

「大駱駝艦」の田村一行さん、小田直哉さん、鉾久奈緒美さん、阿蘇尊さんをお迎えし、市民参加者、酒田舞娘の皆さんとの作品制作が行われました。市民参加者は、10月に開催したオーディションワークショップで選ばれた、舞踏や演劇の経験者、シンガーソングライター、昔からの大駱駝艦ファンなど多様な7名の皆さんです。また、酒田文化の伝承者として活動を続けている酒田舞娘の皆さんから、地域の持つ魅力を本作品に一層取り入れるため、共演をいただくことができました。

公演

2022年12月18日(日)14:00開演

会場 希望ホール大ホール

振鋳・演出・美術 田村一行

出演 田村一行 小田直哉 鉾久奈緒美 阿蘇尊/大駱駝艦

大河原有佳 公平哲夫 斉藤巧 佐藤大介 佐藤正一 髙橋幸介 本田百恵

共演 酒田舞娘

芸妓/小鈴 舞娘/千鶴 鈴華 鈴涼

山形県庄内地域の伝承文化を題材にして、田村さんを始めとして大駱駝艦の舞踏手4名と、オーディションで選ばれた市民出演者7名そして酒田舞娘の皆さんが、約1週間かけて創り上げた渾身の作品。当初の販売予定席数は完売し、追加販売を行ったこともあり、開場前から多くの観客がホールに詰めかけ、開演を待ちわびる熱気を帯びた声が会場のあちらこちらから聞こえてきました。田村さんがワークショップで訪れた小学生たちの姿も多く見られました。

来場者アンケートでは

「音楽、光、踊りでいろんな表現をしていてとても面白かったです。不思議な雰囲気だけど言葉がなくても伝わるものがあることを知りました(10代)」

「舞踏という身体表現を初めて観ました。観る手に感じること全てが委ねられる表現の世界がすばらしい(20代)」

「とてもアグレッシブで時折コミカルな動きがあり、そして壮大。酒田、庄内の文化を取り入れた題材にとても感動しました(30代)」

「素晴らしい構成と密度の凝縮された踊り、初源から現代、未来へと続く永遠の時間の旅、幕開きから今日の雪舞う寒風吹きすさぶこの地が思われ、置き去られる赤子、鈴の音に胸がつまりました。深い甘美な夢のようでした」

といった感想が聞かれました。