活動レポート

高橋多佳子 アナリーゼワークショップ

希望ホール 大ホール

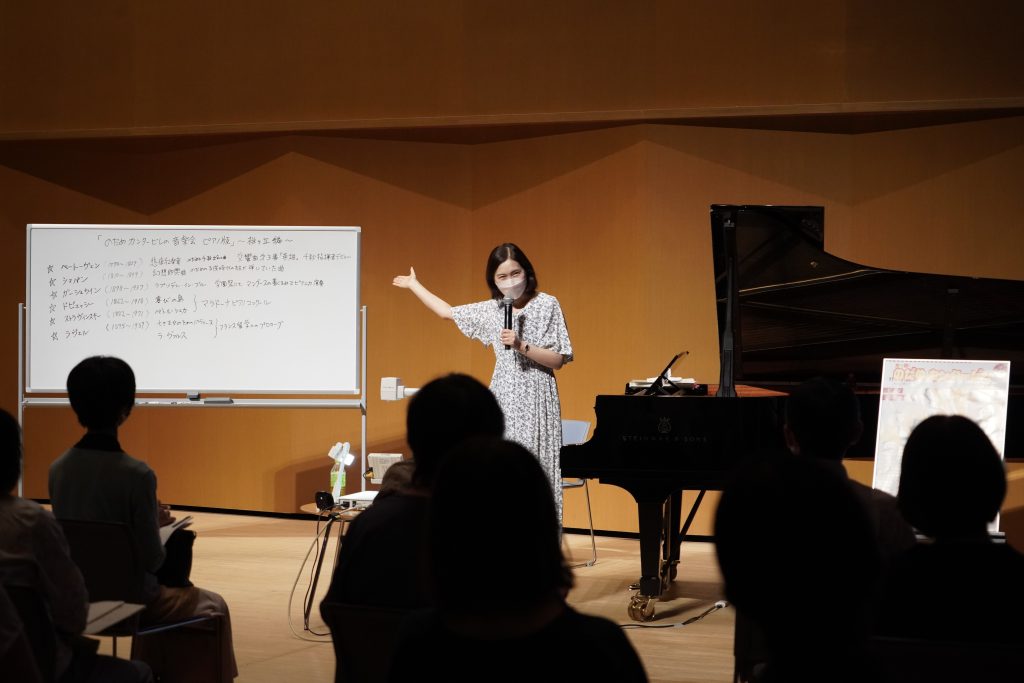

「高橋多佳子 アナリーゼワークショップ」を、希望ホール・大ホールの舞台上を会場として、開催しました。

9月3日(土)に開催される「生で聴く『のだめカンタービレ』の音楽会 ピアノ版」で演奏されるプログラムについて、高橋さんご本人が写真や楽譜を見せながら分かりやすく解説しました。

アンケートでは、「演奏と解説をきいて、高橋さんはほんとに音楽が好きなんだと感じた」「こんなに近くで、アーティスト本人の演奏と解説をきくことができるのは、とても貴重でした」という声が寄せられました。

9月3日に開催する公演がより楽しみになるアナリーゼワークショップだったのではないでしょうか。